La revisión de algunos escritores venezolanos atiende a la necesidad de entendernos y entender a Venezuela desde su literatura. El momento histórico que vivimos amerita la lectura y relectura de los narradores que ficcionaron la realidad del país y lo explicaron desde la verdad de sus mentiras. La realidad venezolana queda descubierta y revelada en la ficción narrativa. Gracias a esos dos actos de magia que quitan el velo encubridor , podemos apropiarnos de ella, en primera instancia. En segunda, podemos explicarla y, sobre todo, transformarla. Solo puede cambiarse lo que se conoce; lo que se sabe cómo es.

Por otra parte, esta mínima revisión permite rescatar valores literarios que han sido olvidados por el tiempo, o mal entendidos por el rumbo interesado del gusto del momento, o segregados del panteón cultural por no ceñirse a los patrones exigidos en determinada época. Traídos y llevados, ensalzados o hundidos algunos de nuestros mejores escritores han sufrido los avatares caprichosos de la moda, de las ideologías al uso o de la mezquindad de su entorno.

Nos interesa, también, rendirle homenaje a nuestra tradición literaria. Venezuela es el país del olvido fácil, rápido y puntual. Revisitar las bases de nuestra cultura, literaria en este caso, significa reeducar la memoria para que el pasado nutra la identidad perdida y cumpla con su misión: construirnos y reconstruirnos desde la mirada activa que hace del pasado fuente inagotable de conocimiento. En este caso de auto-conocimiento.

En la década de los años 20 se produce un movimiento de transición y cambio. Una nueva generación iza la bandera que desea renovar la prosa y alejarla de la ilusión realista que ya no dice nada. El costumbrismo criollista sigue al frente de los temas aplaudidos, y lamentablemente, seguirá por muchos años más. La búsqueda de lo auténtico, lo propio, la cacareada identidad que nos da sentido se busca por los lados de la expresión folklórica que , tiene indudables aciertos, pero que extendida con exageración termina por ser una camisa de fuerza que produce estereotipos cansones. Mientras en Europa las vanguardias cancelan el realismo y el romanticismo decimonónico para instalar corrientes de audaz experimentación de la realidad, en Latinoamérica se sigue fiel a la descripción del paisaje y de las costumbres como pasaporte seguro al beneplácito del público que quiere verse retratado en la literatura.

Las generaciones del 18 y el 28 en Venezuela intentarán acercarse a la explosión vanguardista europea con experiencias artísticas que marquen un antes y un después. Y , aunque aisladas y escasas, lo lograron. Prueba de ello son los magistrales cuentos de Julio Garmendia (1898-1977), nuestro escritor más vinculado a lo fantástico en un contexto donde serlo era una herejía.

Solitario e incomprendido, Garmendia circula su excentricidad por el mundo cultural venezolano sin pena ni gloria. Residenciado en Paris desde 1923 publica en la Ciudad Luz su primer libro de cuentos, La tienda de muñecos en 1927. No será editado en nuestro país hasta 1952, prueba irrefutable del poco crédito que se le concedió a esta colección exquisita de joyas irónicas que , con sutileza, desenmascaraban al régimen de Juan Vicente Gómez desde una imaginación fabulosa que sabía muy bien cómo decir sin decir. Unos pocos amigos le hicieron “el favor” de traer los cuentos y repartirlos entre la cofradía de compañeros que lo leyeron con escepticismo y benevolencia. Nadie entendió la contundente repulsa a la dictadura, a la sociedad y al modelo de país que ocultaban porque no lo contaban desde la crudeza realista, desde el bastión sociologizante sino desde lo imposible, desde la fábula libre de ataduras que exige al lector reelaborar el significado oculto tras la anécdota.

La tienda de muñecos es una sátira político social escrita en clave fantástica, irónica y humorística que pone el dedo en la llaga con su punzante crítica a la sociedad de su época. La tienda es Venezuela y los muñecos las representaciones sociales relevantes que definen al país. Si hay una tienda hay un dueño que vende y compra muñecos a su antojo o según la ley de oferta y demanda imperante. En este caso se trata de un anciano que debe dejarle en su lecho de muerte el negocio a un sobrino no sin antes adiestrarlo en el arte de mantener “la tienda” ordenada y pujante. La mesa está servida para eludir todo referente directo a la realidad y dejarnos un discurso reflexivo que desmonta el entramado oficial de nuestra composición social y se ríe de ella socarronamente.

El cuento posee dos narradores : un narrador anónimo que deja un manuscrito al segundo narrador que nos lo muestra. De esta forma Garmendia elude la responsabilidad intelectual sobre lo escrito ante cualquier probable arremetida del régimen gomecista al que, como toda dictadura, le salen ronchas ante la crítica. Este juego le permite distanciarse arteramente de su compromiso ideológico y salir bien parado de toda sospecha. Porque lo que cuenta no deja lugar a dudas para un lector agudo: los muñecos están ordenados en riguroso orden jerárquico tal como gobierna la cachucha de turno. El principio de autoridad y el respeto a ella siembran terror por lo implacable de su ejecución; así mismo ocurre con el manejo de la tienda. Ni pensar en alterar la rigidez de la colocación de los muñecos en el estante. Los soldados tienen lugar preferencial, cómo no! Las muñecas son muy solicitadas…., los doctores casi no se venden y los animales con más éxito son los asnos y los osos…sin comentarios.

La estocada final del cuento no tiene desperdicio. El heredero de la tienda parece , en principio, dispuesto a cambiar las cosas. Solo oye a su mentor para cumplir con las normas de urbanidad que exigen ser considerado con un moribundo, pero, finalmente, decide que mejor todo queda como está. Les ha ido bien así, no? El pesimismo que cierra el cuento se repetirá en el resto de la obra de Garmendia y sus contemporáneos. No se ve luz al final del túnel y la férrea dominación militar se percibe como un mal endémico inexpugnable.

El difunto yo aborda el tema del doble como un duelo imaginario entre el orden y la transgresión. Con un sentido del humor pleno de sátira inclemente, el cuento narra la historia del “otro” y el “yo” como un juego de espejos enfrentados que revela al alter ego como un engaño conveniente. No hay “otro”, somos dueños de nuestra vida y responsables de cada decisión. El bueno y el malo son intercambiables e indistinguibles. La evasión que pretende separarlos es una trampa donde solo cae el único y verdadero yo que los reúne. Al final, sobrevive el pícaro, el mentiroso, el falso. De nuevo aparece el pesimismo como corolario a la historia. La fuerza está del lado del mal. El bueno perece víctima de su debilidad. Ni modo.

El médico de los muertos pertenece a la colección de cuentos titulada La tuna de oro, editada en 1952. Es el segundo libro de cuentos de Garmendia, y el último. En este cuento Garmendia critica la falsa modernidad que llega a la ciudad pueblerina con pretensiones. Los muertos emigran desplazados por el “progreso” que trae cambios inevitables y molestos para dar paso al “avance” urbanístico. La ley del más fuerte se impone, y ¿qué posición puede ser más débil que la inexistencia? Los muertos intentan oponerse a la interrupción de su placentero descanso pero no hay nada que hacer. Es decir, la ley de los vivos. Y estos no van a dejar que aquellos descansen en paz, porque la paz aburre y los hombres no saben apreciarla. Solo la aprecian muertos.

La muerte es el tema común que circula por los cuentos de Garmendia. Constituye una paradoja que su humor directo, su ironía divertida y el sarcasmo crítico que despliega en su escritura se basen en una temática fúnebre. Pero es que ese contraste es el que le da relevancia a sus historias. El anciano dueño de la tienda de muñecos antes de morir deja su legado a quien podría cambiar el orden terrible de las cosas y no lo hace. El yo canalla empuja al suicidio al yo noble. Los muertos son perseguidos en el más allá por la ambición de los vivos. En resumidas cuentas, el bien está acorralado porque no hay voluntad de cambio de ningún tipo: ni individual, ni social ni política. Garmendia refleja la perspectiva negra del final del gomecismo en clave de humor.

A última hora, aturdidos y confusos:

Los últimos años son los más difíciles de catalogar y digerir a la hora de hacer un balance sobre lo que podríamos considerar propio de nuestra cultura literaria. Una avalancha de escritores emerge del desbordamiento de concursos, premios, talleres, cátedras, simposios, conferencias, ferias de libros, lecturas dirigidas, coloquios, mesas redondas, cuadradas, triangulares….en fin, un vasto horizonte de experiencias que podrían haber significado el arribo de la edad dorada de nuestra literatura, pero que no son lo que parecen.

Se verifica una relación inversamente proporcional entre estos factores y la transmisión efectiva de un continente literario asumido como realidad artística conocida y de la que algún grupo numéricamente significativo se apropia otorgándole sentido a la producción y recibiéndolo de ella, a su vez. En este intercambio necesario juegan papel principalísimo los siguientes actores (no están por orden de aparición): el crítico, las editoriales y los medios de comunicación. A todos se les echa la culpa del desierto cultural que es el paisaje literario que tenemos más a mano. Nos movemos entre críticos complacientes, exageradamente elogiosos cuando no hay sustento para ello, y los tiranos del juicio que asesinan obras sin ton ni son porque es muy divertido y les encanta el rol de “escandalizadores” del patio trasero de la cultura. Unos y otros forman orquesta con los organizadores de eventos, los directores de talleres, los jurados de todos los concursos posibles e imposibles, las casas editoriales, los lectores expertos de esas casas, los comentaristas culturales de periódicos, revistas y los recientes blogueros de Internet ( la verdad es que son los mismos, todos) que tocan melodías monótonas donde se ensalzan las virtudes de nuevas generaciones…..que no se leen.

Seguimos aferrados a una divulgación de la literatura según pautas sospechosas, cuyo máximo patrón es lo que me gusta y lo que no. El subjetivismo elevado a sistema de análisis, selección, edición y juicio desacredita el enorme trabajo que supone hacer lo anterior. Lo que se trabaja con rigor desde los centros de investigación académica, circula por pasillos tan estrechos que no termina de salir al aire libre porque se ahoga por el camino, y además ésa no es su misión. No es desde la academia desde donde se trazan los modelos culturales a seguir: la academia es para los estudiosos que ya tiene su gusto (de) formado. La cultura literaria es para todos, sabiendo que cada vez “todos” es “menos” y es “pocos”, pero no podemos aceptar el “casi nadie” como válido.

Nos estamos saltando a los protagonistas. ¿Qué pasa con los escritores y sus relatos?

Ellos son el punto de partida. Y han perdido poder de convocatoria. Temas, recursos, y lenguaje se han ablandado. No tienen fuerza. No plantean tensiones apremiantes para llamar la atención y seducir. Oscilan entre el adocenamiento superfluo que aburre y el close –up narcisista del autor que no deja que leamos la obra porque él ocupa todo el espacio. Alguno se salva, pero por los pelos y en cifras vergonzosas. Arropaditos por la consagración que han obtenido sin mucho esfuerzo, el castigo llega donde más duele: en una recepción escasísima y circunscrita a un ámbito demasiado doméstico para ser un respaldo confiable.

El último culpable: el lector. ¿Y usted, por qué no lee?, sería un buen tema para una encuesta que no revelaría tampoco grandes sorpresas. Desde que el petróleo nos arrulla con su canto de sirena (y de esto ya ha pasado un tiempito), al que oímos encantados de la vida, la cultura de todo tipo es lo primero que hemos echado por la borda, siguiendo las órdenes del arrullo mortal. El hundirnos en dinero a partir de la década de los 30 ha ido produciendo la desbandada cultural. Al principio más lenta y menos perceptible, pero a partir de los 70, ya indetenible y grosera. Ser culto y “letrado” es un valor desplazado y agónico. El poder económico y social que se va encumbrando desde esa época está compuesto por sectores poco educados. Y esta categoría se va afianzando hasta dejar de estar mal vista por las clases poderosas tradicionales y hasta por la intelectualidad, que cada vez más arrinconada tiene poco o nada que decirle a estos tipos sociales que alcanzan el éxito sin avergonzarse de lo que Cantinflas llamaría, “su falta de incultura”. Sumemos el advenimiento casi religioso de los juegos y entretenimientos audiovisuales, que le cierran el paso a toda actividad que requiera concentración y reflexión, y está listo el caldo de cultivo para el exilio literario.

Paralelamente, declaraciones de libreros, premiados, y visitantes asiduos a los predios literarios hablan de la buena salud de la producción, de que se viven tiempos de abundancia en calidad y cantidad, de que el público está leyendo como nunca a sus paisanos , que nacen generaciones asombrosas…, en fin que nuestra cultura literaria va viento en popa. En la calle y en las aulas, tales asertos no son verificables.

Esta es una visión general , y como siempre, las excepciones confirmarán la regla y nos ayudarán a señalar a los escritores que nos honran en estos tiempos. Hago lista de piezas del rompecabezas encabalgadas entre los 70, 80 y 90, y que cada quien las arme a su gusto: por orden alfabético, de aparición o tamaño. Alberto Barrera, Oscar Marcano, Ana Teresa Torres, Victoria Di Stefano, Gabriel Jiménez Emán, Armando José Sequera, Ednodio Quintero, Orlando Chirinos, Sael Ibáñez, Antonieta Madrid, Milagros Mata, Silda Cordoliani, Blanca Strepponi, Antonio López Ortega, Israel Centeno, Milagros Socorro, Méndez Guédez, José Roberto Duque, Miguel Gomes, José Pulido, Edda Armas, Sonia Chocrón……

Mención aparte merecen Eduardo Liendo y Angel Gustavo Infante. Liendo ejerce una rara virtud entre nuestros escritores: la perseverancia del oficio. Es uno de nuestros escritores más prolíficos, dentro de un arte signado, casi siempre, por la obra maestra en solitario. El mago de la cara de vidrio (1973) es un hito es nuestras letras; el libro más leído por los muchachos de bachillerato, que si bien se lo topan en los programas oficiales de educación, lo aprecian y les gusta más allá de la obligación curricular. No es lo mejor de Eduardo Liendo, pero el hecho de que se gane al joven lector es un prodigio a tomar en cuenta. Los topos (1975), Mascarada (1978), El cocodrilo rojo (1985), Los platos del diablo (1985), Si yo fuera Pedro Infante (1989), Diario del enano (1998), El round del olvido (2002) y Contraespejismos (2007) cuentan la peripecia del mundo interior de los seres humanos, que son lo que no son, que parecen sin ser y luchan –lo más heroicamente que pueden, y a veces, no es mucho- por vencerse a sí mismos en combate desigual contra los inquilinos que los habitan y los destruyen desde adentro. El uno, el otro, y todos los demás se dan cita en estas obras, de estructura sencilla, lenguaje directo, claro, y que tiende a la poetización de la prosa sin alardes arrogantes.

Angel Gustavo Infante nos regaló en Cerrícolas (1986), nuestra propia y autóctona picaresca. El anti-héroe anárquico inmerso en nuestras barriadas, con su jerga de baja estofa y su estoicismo cínico es un trabajo bien logrado que recibió el aplauso de sectores más amplios que los usuales. A pesar de eso, el eclipse ha sido rápido. Quizás porque Yo soy la rumba (1992) y Una mujer por siempre jamás (2007) no alcanzaron el mismo grado de popularidad, ni manifiestan tanta pericia como su primer trabajo. Contrario a Liendo, Infante trabaja despacio y los largos períodos entre una y otra publicación hacen que se produzca un letargo del que la calidad desigual de sus últimos cuentos no logra despertarnos. Aun así, su primera obra es una síntesis crítica del proceso vital de las clases pobres urbanas donde el mundo degradado del malandro se eleva a fábula digna de ser contada, como universo de miseria, dolor y vileza ante el que hay que tomar postura y al que es necesario enfrentar.

Un poco más allá de esta amalgama, nos esperan las nuevas generaciones de las que se sabe poquísmo. Los nombres que vienen a continuación, al igual que los anteriores son armables y desarmables. Aquí van, tan desordenados como su presencia-ausencia entre nosotros: Roberto Echeto, Jesús Nieves Montero, Jorge Gómez, Fedosy Santaella, Carolina Lozada, Ricardo Aguaje, Héctor Bufanda, Héctor Torres, Norberto José Olivar, Ma. Ángeles Octavio, Iria Puyosa, Adriana Villanueva, Enza García, Oscar Marcano, Armando Coll, Ma. Celina Núñez, Salvador Fleján, Luis Laya, Fátima Celis, Eduardo Sánchez, Rodrigo Blanco Calderon, Juan Carlos Chirinos, Alexis Romero y seguro habrá muchos más……

Dos trabajos han ganado la apuesta por una narrativa culturalmente mejor colocada entre el público: Falke ( 2005) de Federico Vegas, y las dos novelas de Francisco Suniaga: La otra isla ( 2005) y El pasajero de Truman (2008). Todavía es pronto para conocer su capacidad de sostenerse entre los libros preferidos por un público variado y para convertirse en lecturas con carácter propio al superar las modas y coyunturas que los han hecho bastante populares dentro de lo que se estila entre nosotros.

El escritor no tiene quien lo lea:

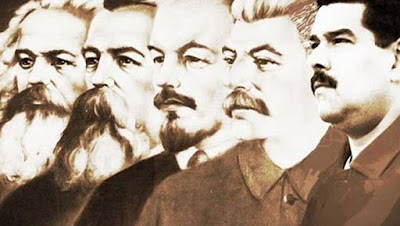

La narrativa de los 60 y los 70 inició su camino hacia la escena cultural con mejor pie. En su momento experimentó la gloria, apadrinada por un menú temático al que no quedaba más remedio que rendirse. La ficción testimonial de un período histórico que sacudió la vida del país sin posibilidades de evasión, condujo a la lectura y consagración de sus autores como exorcistas del momento y de su sentido. La consolidación democrática que auguraba estabilidad al interminable proceso de construirnos como país coherente, se solivianta por la presencia de la guerrilla que, rindiendo homenaje a Mao, al Che, y a todos los marxismos-leninismos habidos e inventados por la calenturienta mente del Caribe socavan la esperanza demócrata , casi recién parida, y nos obliga a repensarnos –otra vez-. La literatura, escrita por los inconformes, guió este juicio a los valores y produjo la última revisión sobre nosotros mismos que, de forma global, se ha producido en nuestra sociedad. Por eso resulta, hoy, una narrativa indispensable como factor cultural: nos explica lo que ahora nos atormenta por inexplicable en el acontecer político y social del país.

Sin embargo, el estrellato quedó circunscrito al imperativo de ese instante como un gesto fundamental que no podía pasar desapercibido, pero que no ha resistido el paso del tiempo en términos del gusto y la receptividad del colectivo. El menú temático no estuvo acompañado por una estética que lo dignificara, más allá de tres nombres memorables entre los entendidos, y que en la actualidad buscan quién los lea: Salvador Garmendia, Adriano González León y Luis Britto García. El primero por hablarnos en Los pequeños seres (1959), Los habitantes (1961), Día de ceniza (1963), La mala vida (1969) Doble fondo (1965) y Difuntos, extraños y volátiles (1970) del hombre cualquiera, del resto desechable de ser que protagoniza una épica deslucida que nos ha atrapado sin darnos cuenta. El segundo, por ser el escritor más universal de su época, el más inquietante y retador: Las hogueras más altas (1958), Asfalto-infierno (1963), Hombre que daba sed (1967), la premiada y consagrada País portátil (1968), y Viejo (1994) prueban la afirmación sobre su genio, pero también prueban que no es suficiente para recorrer las venas de una lectura inolvidable y admirada. La cultura literaria que nos ocupamos en esbozar aquí tiene que contar –y no cuenta- con País portátil como una de sus miradas más penetrantes: la crisis de los 60 y su poder iluminador sobre la historia pasada, presente y futura la convierte, hoy en día, en una novela profética. Lo que fuimos en el remoto pasado que subsiste en la provincia, lo que fuimos en la aparente modernidad fracasada, lo que somos en este caos insufrible del ahora y lo que inevitablemente seremos -por inferencia y deducción- , se reúnen en este libro que hipnotiza por su seria composición de planos espacio-temporales que se comunican confrontándose continuamente, como se confronta el país entre lo que fue, es y será contra lo que no fue, ni es, ni será, más lo que pudo ser, pero no fue, o lo que debió ser y no hubo manera….y así… Nos falta leer aquel País portátil para entender este país, cada vez menos, “portátil”.

Britto corre con buena fortuna en el mínimo ámbito de la crítica, los estudios literarios y los concursos, pero peor suerte tiene con los lectores. Rajatabla (1970), Vela de armas (1970) y Abrapalabra (1979) serán revelaciones importantísimas en su día por el carácter lúdico y experimental de su ingeniosa arquitectura, por la intensidad de los temas que atacan con acierto la condición alienada de una sociedad escasa de valores en cualquiera de sus sectores; aunque su blanco preferido será la burguesía local y sus dos marcas de fábrica: el conformismo y el consumismo adormecedores, que aborda con ironía saludable. No diría que la lectura de Britto es indispensable para hacernos con una pieza de la cultura literaria del país, como creo que lo son Meneses, Garmendia (ambos) o González León pero pienso que esta condición invisible no corresponde a lo que sus textos ofrecen.

Dejo los nombres que siguen como testimonio de una producción bastante copiosa y de lo poco que queda de ella, si es que queda algo memorable. Ciertamente muchos de estos nombres no dan para incluirlos como parte de una cultura literaria que los merezca, pero tampoco para haber sido aplastados por el olvido que los ha echado fuera, con diferentes matices, según el caso: Argenis Rodríguez, Francisco Massiani, José Balza, José Vicente Abreu, Angela Zago, Esdras Parra, David Alizo, Carlos Noguera, José Ramón Oropesa, Laura Antillano, Renato Rodríguez, Ramón Bravo, Jesús Alberto León, José Santos Urriola, Caupolicán Ovalles, Julio Jáuregui por no hacerlo más extenso pueden revisarse selectivamente para concederles el famoso beneficio de la duda del cual saldrán algunas renovaciones de agradecer.

Bienvenidos al siglo XX…y su “despliegue de maldad insolente…”

Nada de maldad; por el contrario, la cultura literaria en la Venezuela del siglo XX se agiganta, crece y crece en cantidad y calidad. Resulta imposible seguir haciendo este recuento con pormenores de autores y obras. Son muchos y aunque sigue habiendo olvidos mezquinos, se lee más y mejor. Aumenta el país: se hace grande y así aumenta la pasión por ingresar a un panorama cultural más universal y al mismo tiempo más genuino, y no por cultivar lo nacional, sino por comprometerse con la raíz de la escritura: el cuidado de la palabra, el cuidado del estilo, el cuidado del sentido último del texto.

Mucha insolencia bien entendida. La literatura se estrena con lujos inéditos. El afán regionalista logra madurar. Se exploran y trabajan estilos desconocidos, se proponen aventuras serias y conscientes para la forma y la perspectiva de narrar. Se alcanza, por fin, estatura literaria al comprender la escritura como un oficio riguroso, como un arte que descubre la realidad que hay detrás de la realidad, con o sin inclusión de una historia real, con o sin intenciones obstinadas de conseguirla. Se llega, por fin, a comprender que el por qué y el para qué de la literatura, solo se hace verdad trascendente cuando proviene del qué y del cómo. Y no hay visión del mundo que valga si no se ha moldeado en la palabra, el estilo y la historia.

Un primer tercio de este siglo incluye nombres perpetuos y fuertemente asentados en nuestra cultura literaria: Rómulo Gallegos, Julio Rosales (uno de los desterrados del gusto impuesto), Teresa de la Parra, Angel Miguel Queremel (otro que ha ido siempre a la zaga) Julio Garmendia, Enrique Bernardo Núñez. Popularizados Gallegos y Parra, habría que incluir la lectura de sus cuentos para rescatar facetas desconocidas de estos “grandes”. Releer una y mil veces a J. Garmendia, por los inagotables sentidos de sus relatos, desprendidos de toda etiqueta. Rendir homenaje a la prosa magistral de Enrique Bernardo Núñez y al reto que representa su propuesta de metaforizar la historia. Igual que acercarse con menos miedo al género insólito que Ramos Sucre nos lega y que lo coloca “fuera de serie”.

Un poco (y mucho) más allá de este tercio, la insolencia vanguardista va haciéndose ley y destino de las letras que se actualizan a un ritmo vertiginoso. Uslar Pietri , Nelson Himiob, Antonio Arráiz, Miguel Otero Silva, Ramón Díaz Sánchez y Guillermo Meneses van produciendo sacudidas desconcertantes en las letras de su tiempo. Este último, sin duda es quien eleva nuestra cultura literaria a su máxima categoría expresiva. Con diez cuentos y cinco novelas escritas desde 1934 hasta 1962, Meneses no se ha leído lo suficiente, no ha sido suficientemente valorado en la magnitud que le confiere una obra superior a la de todos sus contemporáneos, la de sus predecesores y cuya influencia es de un alcance mayúsculo. Es difícil responde si hay cuentos mejores que La balandra Isabel… (1934) o La mano junto al muro (1952), o novelas más impactantes que Campeones ( 1939) o El falso cuaderno de Narciso Espejo ( 1952). Meneses nos mostró, mucho antes de la tan cacareada postmodernidad, la fragmentación de la conciencia y del arte, los submundos surrealistas, la abstracción de la realidad y la función activa del lector que construye su propia obra a partir de los datos minimalistas que le da un narrador semi-oculto en el texto. La maravilla que nos depara la lectura de Meneses no podemos perdérnosla. Nos perderíamos el regocijo de encontrar, después de tantas vueltas y extravíos, nuestra identidad literaria en una obra de factura impecable.

Entre los 40 y los 50, las vanguardias sientan cabeza. La insolencia toca tierra y se alía con antiguos enemigos (restos de modernismo preciosista, fijación telúrica, realismo usado como pedagogía, denuncia social inevitable) al mismo tiempo que le tienden puentes a nuevas amistades (temas intimistas, personajes introspectivos, lenguaje sobrio, intentos de realismo mágico) resultando obras de calidad disímil, cuya repercusión cultural es bastante menor que la de sus predecesores. Empieza lo que será un largo camino hacia la pérdida de valor de la lectura. Ser culto empieza a dejar de ser un elemento que redime, humaniza y trasciende. Paradójicamente, se asiste a la aparición de numerosas publicaciones periódicas de carácter literario , o que incluyen a la literatura en sus contenidos: Viernes, Élite, Fantoches….. Otra aparición que se estrena con buenos augurios y que crecerá con el tiempo hasta desgastarse y vaciarse de sentido, serán los concursos y premios. La contemporaneidad, todavía no se hará demasiado visible porque seguimos siendo un país de retazos superpuestos que se empeña en hacer de su literatura el blanco perfecto para atinar con la clave que lo defina. Y la cultura literaria corresponderá a esa costura nacional donde puede mezclarse todo sin morir en el intento. Lucila Palacios, Gustavo Díaz Solís, Antonia Palacios, Oscar Guaramato, Oswaldo Trejo, Armas Alfonso, Márquez Salas, Héctor Mujica, Mariño Palacios, Malavé Mata, Gloria Stolk y otros, pasan a componer este mosaico confuso que sólo tiene sentido por las imposiciones cronológicas; y que, hoy en día, es desconocido. Salvo algún cuento de Guaramato, que pasea su belleza solitaria por los manuales de literatura de los adolescentes, el resto (si aparece) lo hace servido en las bandejas de plata de algún estudioso, crítico o intelectual, todavía menos leído que los escritores que lo sostienen.

El Modernismo está servido.

Renovarse o morir, no es una disyuntiva que nos tome por sorpresa. El cambio es, en efecto, como sabían los griegos, lo que menos cambia: es una constante y que sea tan recurrente da fe de la necesidad de renovación que nos invade con terquedad. No sabemos a ciencia cierta si es una necesidad o una ilusión a la que hay que sucumbir periódicamente para darle sentido a los agobios que oprimen.

Las innovaciones principian por criticar todo lo que se hacía antes. El principio demoledor es indispensable, y el movimiento modernista sigue las instrucciones a cabalidad: hay que rebelarse contra la estética, los temas y la visión del mundo que hasta ahora servían para la expresión literaria. El norte estará donde los temas sean universales, donde la exaltación estética se conciba como fundamento del arte, y donde se verifique la voluntad rigurosa de construir un lenguaje vivo y auténtico.

Los escritores modernistas en Venezuela, lo son más por vivir y escribir en el período que se asigna a la aparición y auge de esta corriente literaria que por sumergirse en sus aguas hasta el cuello. Más por plantearse la renovación de la prosa y de sus asuntos que por lograrlo. Entre 1880 y 1920 corre una línea ancha de tiempo que los abarca a todos y abarca casi todo: el romanticismo tardío y nunca abandonado, el último grito del realismo naturalista, el naturalismo a secas y seco, el decadentismo tropicalizado, la novela psicológica, la social, el regionalismo perenne, el costumbrismo a tiro fijo y la mezcla de todo esto que genera híbridos más o menos felices, según veremos. Este estado modernista decreta que juntos y revueltos se pueden alcanzar glorias y bondades literarias aun sin la pureza de anteriores inquietudes intelectuales.

El primer elemento a rescatar en nuestra cultura literaria es la lectura de las revistas ( para la época que nos ocupa son éstas, pero hay más a lo largo de todas las épocas) El Cojo Ilustrado (1892) y Cosmópolis (1894). Nos referimos a que puedan ser comentadas con cuidado y gusto, e incluidas en los programas educativos como parte de nuestra historia literaria. Que formen parte de nuestro saber, y que tengamos de ellas un buen conocimiento. La gran mayoría de nuestros modernistas se iniciaron allí, aparecieron allí sus escritos, se codearon dentro de sus páginas con lo mejor de la literatura universal y, gracias a ello, pudieron establecer una comunicación franca y directa con la escritura venida de otras tierras, y alcanzar ellos mismos estatura entre los grandes.

Ensalzadas por unos, ridiculizadas por otros; las novelas de aquel momento han subido y bajado por toda la escala de valores posibles. En su momento acapararon la atención de sus contemporáneos para bien y para mal. Al menos eso les dio categoría cultural. Para renovarla hoy en día sólo hace falta, leerlas.

El encuentro con la novela de tesis, con el realismo-social que se estructura a partir de las ideas positivistas, gestando también la vertiente naturalista y su reducción decadente, nos depara sorpresas en Deborah (1884) de Tomás de Michelena, en Julián (1888) de Gil Fortoul , Mimí ( 1898) de Cabrera Malo, La tristeza voluptuosa (1899) de Pedro César Domínici y Todo un pueblo (1899) de Miguel Eduardo Pardo. Desde clamar por la ley del divorcio, pasando por plantear la transformación psicológica del personaje al contacto con la cultura metropolitana, hasta crear nuestra propia heroína desgarrada a lo Madame Bovary y también nuestro propio monólogo intimista, e incluso revelar la más cruda realidad de la Caracas decimonónica , estas obras nos permiten reconstruir la inserción de nuestra literatura en amplios marcos temáticos y estilísticos y reconciliarnos con ella, descubriendo una oferta narrativa curiosa y por demás seductora.

Otro camino nos lleva hacia la revelación del costumbrismo más depurado, del regionalismo realista, de la expresión costumbrista de mejor factura artística, que no deja nunca de ser romántica pero que va avanzando hasta toparse con el realismo crudo sin abalanzarse sobre la mordacidad decadente que Todo un pueblo, por ejemplo, condensa sin concesiones. Nos topamos inevitablemente con Peonía (1899) de Romerogarcía, que copó todos los titulares y marquesinas críticas y que logró ascender a la gloria, o estrellarse en los abismos del gusto de su época de tal manera que hoy, nos parece necesaria una relectura objetiva que la despoje de todos los fantasmas evaluativos que arrastra; principalmente de la etiqueta de “primera novela nacional”. Y ahí mismo con El Sargento Felipe (1899) de Gonzalo Picón Febres, exponente de lo que podríamos considerar un realismo histórico o quizás, regionalismo social, o realismo rural. Es una de nuestras novelas más importantes sobre un tema aciago y enervante: el reclutamiento de campesinos y sus consecuencias económicas, sociales, morales, afectivas. Pasarla por alto es mala idea, si estamos buscando consolidar nuestras raíces literarias y apreciar sus valores menos exhibidos.

El más regionalista de los modernistas o el más modernista de los criollistas es Urbaneja Achelpohl . Merecen atención sus cuentos: Botón de algodonero (1896) y Flor de las selvas ( 1898) , aparecidos en El Cojo Ilustrado , y ganador, el segundo, del Certamen Literario de esa publicación como ejemplo del aplaudible intento de combinar la estética moderna con la temática localista que incluye su novela En este país…(1916). Con humor, o en son de grave crítica social, pero siempre desde la reverencia acertada por el paisaje y los asuntos de esta tierra. Urbaneja Achelpohl es referencia obligada en este contexto abigarrado y heterogéneo de las letras finiseculares.

Imposible no detenernos en Manuel Díaz Rodríguez, cuya obra supera toda demarcación. Sobresalen sus cuentos por encima de las novelas y en ellos reside su diferencia y su supremacía. Cuentos de color (1899) reúne historias muy cuidadas: entre simbólicas, poéticas y críticas, resumen lo más original de este período. Lo más original, lo más atractivo y lo más conocido internacionalmente. Los tres cuentos posteriores que aparecieron en la misma edición que su última novela, Peregrina (1922), son todavía más recomendables, Las ovejas y las rosas del padre Serafín, Égloga de verano, y Música Bárbara ( publicado primero en El Cojo Ilustrado en 1916) por su carácter unitario en cuanto a la temática nacional y por conseguir esa fórmula mágica capaz de sintetizar la inquietud por conseguir un texto que sirviera para fundar la estética nacional valiéndose del mundonovismo imperante y sin traicionar a la patria, que ya suficientemente traicionada ha estado por las revueltas, los caudillos, los neo-feudalismos resucitados, la vileza colonial eternamente perpetuada por no sé sabe qué artilugio y , sobretodo, porque la idea republicana que soñó el progreso ya no se sabe a dónde ha ido a parar. Y puede que esté aquí en unas letras ágiles que nos lanzan al estrellato europeo sin complejos y que hablan del mérito inocultable de su autor.

Otro inclasificable es Pedro Emilio Coll. Se suma a nuestros cuentistas de primera línea, aunque la cuentística es, de hecho y por derecho, nuestra primera línea. De la ficción fantástica a la visión simbólica de lo nacional, P. E. Coll escribe lo mejor de esta amalgama indescifrable que el modernismo nos legó y que en él ya no corresponde a ningún –ismo, anunciando una prematura vanguardia en el estilo, que sólo más tarde fraguará en nuestra cultura literaria. “El diente roto” ha pasado a la historia y seguirá haciéndolo como modelo de relato redondo, preciso, y eficaz, pero cualquier otro de sus cuentos aparecidos en la recopilación titulada El castillo de Elsinor (1901) surte el mismo efecto.

Pero el modernismo empieza a cansar y a desencantar. Tanta pasión, agota. O hay que pasar a otros tipos de pasión. Y llega el último aliento cargado de sarcasmo, de duelo amargo y de despedida a un preciosismo que nunca se entendió demasiado bien. Se impone el dibujo descarnado de la realidad en sus peores aspectos. El hombre de hierro (1907) de Rufino Blanco Bombona retrata despiadadamente a una sociedad que no puede mirarse en un espejo sin sentir asco de sí misma. Y lo hace con éxito rotundo de lectores y crítica. Lo acompaña José Rafael Pocaterra desde El doctor bebé (1913), Vidas oscuras (1916), Cuentos grotescos (1922) y La casa de los Abila (editada en 1946). Grotescas y oscuras, como sus títulos, son estas historias demoledoras que desenmascaran los aspectos más sórdidos de las clases sociales en ascenso, en un momento en el que los escritores se plantean salvar a la patria, volviendo a la patria, que a algunos se les antojó abandonada por culpa de los excesos modernistas.

El costumbrismo

El costumbrismo-criollismo aparece como la bandera que se dice expresión de nuestras características regionales-populares, en un intento por desprenderse de las bastas imitaciones de los influyentes europeos. Supuestamente aliada con el realismo, esta tendencia se dirige a la penetración observadora de la vida menuda, donde se encontrarían las raíces que tanta falta nos hace descubrir para considerarnos una nación con mayúsculas. Salpicados de humor, sermón moral, crítica social y afán pedagógico los cuadros costumbristas vienen siendo una transición literaria interesante entre la literatura dependiente de la acción política y la literatura emancipada que puede dar cuenta de la realidad contada como un cuento. No es redundancia, ni contradicción flagrante. Ahora preocupa que la realidad sea verdadera en cuanto retrate “tipos característicos”, folklóricos, para reconocerlos en su tipicidad como auténticos, como propios. Para adoptarlos como muestras de que sí tenemos una huella dactilar única como pueblo, y en la historia, aunque no nos guste mucho su forma. Y es que en los artículos y cuentos de costumbres se puede percibir sin demasiado esfuerzo que el prototipo “criollo” está descrito a distancia: más bien como “souvenir” exótico que como ser genuino que se comprende y nos comprende.

Para lo que nos ocupa, que es nuestra cultura literaria y quiénes la integran, el costumbrismo reúne una serie de escritos muy de agradecer que han pasado desapercibidos para la mayoría. Más allá de si tienen o no valor como acercamiento a la realidad nacional, y más acá de si los narradores son letrados cultos que se delatan como jueces descalificadores de esa realidad; el costumbrismo nos ha dejado piezas encantadoras, simpáticas, y poco consideradas en nuestras historias literarias. Sus autores tampoco han pasado la frontera de la fama, en términos de ser leídos oficialmente y conocidos por la mayoría: es decir, por todos los que deben conocer las letras patrias. No sólo por los más cultos, los entendidos o los perseguidores de talentos despreciados.

Hablaremos a continuación del lado “oscuro” de los costumbristas; de los textos en que se apartaron de la recta senda de nacionalizar el territorio literario, pues son esos textos, justamente, los que les otorgan dimensión universal y les permite instalarse en una categoría supra-regional que explora con éxito otro derrotero estético y significativo.

Nicanor Bolet Peraza, Julio Calcaño y Daniel Mendoza deberían conocerse mucho más. El primero es un destacado cuentista, de lo que dan prueba sus historias fantásticas, donde el suspenso, lo sobrenatural y la ciencia-ficción se dejan fluir junto al humor agudo y eficaz que habla de un adelantado a su tiempo. Las podemos encontrar en la edición de Artículos de costumbres y literarios (1931) y en su revista Las tres Américas que, desde Nueva York, dirigió con acierto y gran repercusión internacional. “El monte azul”, Un golpe de suerte”, “Calaveras”, entre otros, son relatos que podrían perfectamente caber en una antología de homenaje a Edgar Allan Poe, prefigurando incluso la concepción de lo real maravilloso. Es toda una sorpresa en un tiempo donde la maravilla resulta pecaminosa pues no contribuye a edificar la idea de nación que la literatura venezolana consideraba su misión principalísima por aquellos años , y que , a veces, la aleja tanto de dar cuenta de la vida , que es mucho más que lo que se nos muestra a simple vista.

Julio Calcaño resulta más difícil de catalogar. Más conocido por su obra El Castellano en Venezuela (1897) , y criticado por su única novela, Blanca de Torrestella (1901), al etiquetarla de imitativa de los modelos franceses; ha corrido con poca suerte su oficio de cuentista que si bien no llega a la maestría de Bolet Peraza, debió merecer un poco más de atención. Se ha servido él también del elemento maravilloso, combinado con el humor, y coincidimos con Guillermo Meneses en que se le podría colocar “entre los mejores precursores de nuestros cuentistas” (1993: 417) aunque Meneses define estos cuentos como “leyendas picarescas” que no alcanzan la categoría formal de cuento auténtico. Leer “La danza de los muertos”, “La leyenda del monje” o “Las lavanderas nocturnas”, (todos aparecidos en el volumen Cuentos escogidos, de 1913) puede alegrar a los lectores prejuiciados contra el fanatismo regionalista de ese momento.

Da lástima que Un llanero en la capital (1849) o Palmarote en Apure (1867) de Daniel Mendoza, no hayan sido textos más difundidos, conocidos y aplaudidos por el público. En este caso nos encontramos con las escenas costumbristas de mejor elaboración estructural de todo el género. Las onomatopeyas constantes, el lenguaje popular, los refranes hilvanados, los guiños pícaros, el chiste jocoso hacen del habla de Palmarote, protagonista de estas aventuras, un personaje creíble y entrañable, que seduce por bien pintado y, sobre todo, porque es él, quien juzga a la capital con tintes desdeñosos. En las relaciones amor-odio entre civilización y barbarie, Daniel Mendoza nos regala un amago de encuentro razonable: campesinos y citadinos tienen mucho que compartir en cuanto a carencias, deseos frustrados y anhelos incumplidos. Constituyen una muestra de calidad, dentro de un género oscilante que se empeñó en retratarnos tal cual somos (más bien, tal cual debíamos ser (¿?) o tal cual soñábamos ser) sacrificando elementos fundamentales de la estructura literaria de altura.

LA CULTURA LITERARIA EN VENEZUELA.

¡ Por fin, República!

y ¡República romántica!

En esta etapa la ocupación principal de los escritores es casi la de alquimistas: cómo convertir la recién estrenada nación en una república verosímil, creíble. Ser de verdad, ser auténticos…o simplemente, ser. De ahí que sea difícil hablar de narrativa republicana, o literatura republicana.

Al decir de Jesús Semprum . “Era lo cierto que carecíamos de verdadera vida intelectual.” (Semprum 1956:37) Queremos entender que se refería a la ausencia de modelos literarios cabales. La mayoría de los autores y las obras de la época enfilan hacia derroteros históricos, políticos, periodísticos, sociológicos, o filosóficos. Construir la patria real no admite recorridos que distraigan. Los grandes temas deberán ser autóctonos para erigir sobre ellos la conciencia nacional expresada con el máximo patriotismo posible.

La prédica ideológica indispensable para el momento encuentra ,en una primera etapa, a Don Andrés Bello como figura ejemplar. Su erudición desmiente la cita anterior de Semprum, pero es que Bello es anterior a la etapa descrita por el crítico, y en todo caso, es excepcional dentro del panorama cultural, no sólo venezolano, sino también hispanoamericano. Literariamente hablando destaca su poesía (habíamos dicho que nada de poetas, pero a Bello no lo podemos obviar) y dentro de ella -para nosotros- la recreación de La oración por todos (1834) de Víctor Hugo alcanza una dimensión digna de detenerse en ella.

Se suele leer más La agricultura de la zona tórrida (1823) que termina resultando pesada y farragosa a causa del enorme caudal de conocimientos que está allí volcado, sumados al uso de figuras retóricas de extraordinaria complejidad. La agricultura… es demostración de la altura intelectual de Bello; La oración por todos muestra una mayor sensibilidad emocional, un acercamiento muy acertado a los mejores valores del romanticismo. Pero se conoce menos. Suponemos que al ser recreación de una obra original se la tiene por “menor” o “secundaria”. No parece un criterio demasiado sólido. La belleza de esta obra habla de un poeta intimista, con los sentidos abiertos hacia dentro de sí mismo, capaz de hacer un viaje interior revelador y esencial. Aparte de que el original de Hugo se transforma sorprendentemente y para bien; tanto, que podríamos afirmar que, efectivamente, el discípulo pudo superar al maestro.

Pero volvamos a los fundadores de la patria literaria. Todo parece indicar que el movimiento romántico europeo escribió con tinta indeleble las letras venezolanas del momento. Se habla de imitaciones e influencias que no permitieron el desarrollo de valores literarios con mérito propio. No es para tanto. Y además es imposible escribir sin influencias, sin aportes, sin deudas. Lo que puede ocurrir es que no todo tenga la calidad literaria que se espera o que se exige al comparar con la gran literatura, pero quizás no sea el momento de apreciar la estética, la arquitectura de la obra, sino su valor como fundamento de la cultura literaria que poco a poco irá cimentándose a partir de sus primeras manifestaciones.

Y si de primeras manifestaciones se trata, nos topamos con Los mártires (1842) de Fermín Toro que ha sido considerada la primera novela venezolana en sentido historicista. Una novela ambientada en la Inglaterra victoriana y cuya trama pretende mostrar las desigualdades sociales que se verifican en ese entorno, da pie para no otorgarle esa distinción tan rápidamente. Pero Fermín Toro es uno de nuestros grandes pensadores, pensador de la vida patria, pensador de la nación que debe ser y no es, y que escribe admirablemente lo que piensa. Si literatura es todo lo que se escribe con belleza y genio, nuestros republicanos merecen más el título que muchos otros. Toro incursiona en la ficción solapadamente: su interés sigue siendo el análisis social, la denuncia, el planteamiento de un modelo de nación ideal que en la novela se construye por oposición al anti-modelo representado en la industrialización desequilibrante. Probablemente la calidad literaria de Los mártires haya parecido insuficiente a sus contemporáneos y a los nuestros, pero es una presencia indispensable que habría que honrar un poco más. Dice mucho del largo tiempo en que no supimos bien cuáles eran las fronteras de lo literario, si es que las tiene y, a lo mejor, era mejor.

En primera línea entre los románticos aparece Juan Vicente González , como historiador y biógrafo. El lenguaje poético, la descripción detallada de caracteres subjetivos, el entramado narrativo de sus historias, el carácter emocional de sus episodios hacen muy difícil una catalogación alejada del componente literario. Sin embargo, no encontramos en él escritura de ficción propiamente dicha. Las mesenianas, breves escritos en prosa poética dedicados a personajes ilustres de la época que gozaban de su admiración y amistad, nos deja una muestra del más puro romanticismo retórico y conceptual de su tiempo. Puro y valioso. Aparte de que, J.V. González es un personaje literario, “per se”. Vale la pena acercarse al hombre a través de sus escritos. En ese sentido no se trata de incluirlo en nuestra cultura literaria, sino en nuestra cultura: polémico, ácido, irreverente, magistral con el verbo combativo. Él es literatura.

El camino romántico abre una brecha que insiste en la búsqueda de lo autóctono como seña de identidad cultural. La literatura necesita verse en un espejo -o reflejar como espejo- la nueva condición de las sociedades de las que emerge: recién creadas, confusas, a medio hacer o sin hacer : distintas a la metrópoli, más naturales ( ¿salvajes?) y mucho menos sofisticadas. Se añora el “glamour” europeo, pero se le considera imprudente por ejercer mala influencia sobre el gran propósito de erigir las bases de la nacionalidad. No llegamos, sin embargo, a consustanciarnos con lo “venezolano”, porque queda claro que todavía “no es”, o no gusta lo que “es”.

Primeros tiempos:

Descubrimiento, Conquista y Colonia:

Nadie parece incluir con ganas a la literatura indígena dentro de nuestra historia literaria. Hay motivos para defender su inclusión o exclusión. Una literatura oral (posteriormente transcrita, principalmente, por sacerdotes de inmenso mérito), previa a la llegada de los españoles puede ser o no ser un ingrediente de la cultura nacional. Depende de lo que consideremos nación, de lo que ella incluya y desde cuándo lo incluya. Me resulta imposible olvidar a Efraín Subero y su Hacia un concepto de lo Hispanoamericano; allí quedaba claro, y en sus clases, más, que la cultura del continente y por ende, la nuestra, sólo puede comprenderse desde el mestizaje. En ese sentido se podría afirmar, audazmente, que el aporte indígena es ajeno. Existe de antemano, no está mezclado, no se integra al sentido de nación. Pero no es prescindible. Las etnias indígenas que habitaban y habitan en suelo venezolano, son y están con nosotros. Así que nuestra cultura literaria principia por darle un aire mínimo a los mitos y leyendas indígenas venezolanas. Me parece importante considerarlas una pre-historia literaria (en sentido literal) y definitivamente, prohijarlas como parte de nuestra literatura.

No parecen haber corrido mejor suerte la escritura relacionada con el descubrimiento y la conquista de nuestro territorio, a pesar de constituirse en la expresión literaria más importante de la colonia. La primera pregunta que surge es si se trata, justamente de literatura. Los valores literarios de las cartas relatorias y las Crónicas de Indias, a nuestro juicio, saltan a la vista: la perspectiva ficcional supera a la histórico-realista, la imaginación se adueña del escrito, concentran toda la retórica y la poética expresiva de su tiempo, y conforman un antecedente claro de la novela histórica. Sin embargo, la reticencia a considerarlas parte de nuestra cultura literaria se ha impuesto a la evidencia de su significado esencial dentro de esa misma historiografía.

Puede que la confusión principie por el nombre. La Crónica es un escrito cuyo objetivo es documentar oficialmente todo lo relacionado con lo que ocurre dentro de un territorio. A esta definición, que va variando con el tiempo hasta irse emparentando cada vez más con el registro crítico de los hechos que tratan del Nuevo Mundo, se le añade el equívoco mayor: Las Indias. No hay tales. Así que, tenemos un género difícil de catalogar que se supone a sí mismo como histórico por “verdadero” , pero que termina alejándose de la historia por la inclusión del elemento fantástico y por la utilización de un lenguaje que rinde homenaje a las figuras retóricas gestadas en la literatura medieval, clásica y renacentista.

El otro elemento que conduce a no saber qué hacer con las cartas y las crónicas es que se trata de una escritura de progenie hispana, y por lo tanto no es aceptado como escritura “nacional”. Se le excluye, o se lo aparta (al igual que el caso indígena) porque si todavía no hay nación, tampoco hay cultura de nación. Las crónicas , escritas principalmente por españoles sobre un territorio dependiente carecen de categoría referencial para incluirse como parte de nuestra cultura. Este criterio, políticamente conveniente al período independentista, se ha mantenido con bastante fuerza a pesar de la necesidad de superarlo en razón a propósitos incluyentes que amplíen los horizontes del término cultura.

Enfrentados a su difícil catalogación, por una parte y, por otra, al problema ideológico de rechazarlas por manifestación de la cultura dominante que pretendía explicar-nos desde su dominio, las crónicas se han visto castigadas con quedarse en el rincón, cara a la pared de nuestra cultura. Y nos hemos perdido de mucho.

Despertamos en la literatura desde el sueño de Cristóbal Colón. En las cartas a los Reyes Católicos, Colón inventa y nos inventa, cuenta y nos cuenta, nos descubre y nos legitima, somos prodigio, pero prodigio que se explica por las antiguas mitologías: greco-latinas, medievales y renacentistas. En esta tierra cabe de todo, pero sobretodo: la maravilla y el portento. ¿Resulta Colón un profeta de lo real-maravilloso? Y, como para variar, tampoco estaba en su tierra. Las cartas de Colón trascienden el hecho histórico, lo dotan de la magia y grandeza de lo extraordinario y nos bautizan como portadores de poesía desde la cuna. La Carta de Colón a Luis de Santángel fechada el 15 de febrero de 1493 es la primera muestra literaria del continente y así deberíamos honrarla. En La historia del viaje que el Almirante Don Cristóbal Colón hizo la tercera vez que vino a las Indias cuando descubrió la tierra firme…. cuenta su llegada a las costas de Paria y dice : “…llamé allí a este lugar Jardines, porque así conforman por el nombre.” (Colón, 2003: 284) Jardines, ¿del Edén? Para construir nuestra cultura literaria hace falta este acercamiento a Colón y a su capacidad para revelarnos como espacio fabulado.

Entre los cronistas, dos se disputan el título de primeros “historiadores” de Venezuela: Fray Pedro de Aguado y Fray Pedro Simón. La obra de estos cronistas se confesaba como decidida a historiar verazmente el acontecimiento que cambió el rumbo de la historia y el concepto del mundo de los siglos XVI y XVII. Pero la insistencia de sus autores en que estaban reproduciendo la “verdad verdadera” los hace sospechosos de alteración e inexactitud. Aguado exagera, hiperboliza su relación con la verdad y se divorcia del rigor histórico necesario y hace que su Historia de Venezuela no quede fuera de la cultura literaria. Fray Pedro Simón luce más metódico y riguroso, más informativo y menos literario, más fiel a la relación de hechos que al imaginario que exige la nueva realidad. Con todo, es difícil que en contextos extraños la palabra no multiplique todavía más sus significados imaginarios. No encubra más de lo que revela (y viceversa). No esté matizada de la inevitable subjetividad del testigo. No tiña de fantasía la veracidad que, en el fondo, se desdeña. Nuestros primeros “historiadores” crearon nuestras primeras leyendas oficiales.

No cabe duda que hay que destacar la Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela (1722-1725) de José de Oviedo y Baños como el texto que sienta las bases de lo que será la literatura venezolana. Esta Historia…. no da cuenta de nuestra aparición geográfica como hace Colón, ni relata como se construye un territorio a partir de su descubrimiento y conquista como nos hacen saber los franciscanos. Oviedo y Baños nos relata el espacio social, nuestra puesta de largo como sociedad colonial ya instituida, y precisamente, nuestras instituciones y los personajes que las alientan van a ser los protagonistas de un relato que a juicio de Julio Planchart (1948: 33) es “pintoresco, colorido y musical”. Adjetivos inapropiados para una historia que se precie de serlo. Oviedo y Baños es el primer criollo que nos narra. Que nos narra desde la memoria traidora, y estructura una suerte de épica donde se pasa revista al pasado para cuestionarlo, criticarlo y algunas veces respaldarlo. Ha desaparecido el testigo y ha cobrado vida el narrador: el analista de sucesos que detesta el olvido y sabe que el poder de la escritura le viene conferido desde la interpretación, no desde el reflejo pretendidamente exacto de la realidad.

De esta manera nuestra cultura literaria, hasta el siglo XVIII respira un aire extraño que más bien la ahoga: se la excluye del corpus oficial que nos identifica por periférica, por “deficiente” en comparación con la gran literatura de los virreinatos, porque al no ser escrita dentro del marco legal de la nación pues no se sabe bien si es nuestra o prestada: por los aborígenes o por la metrópoli. Estas consideraciones resultan secundarias: si hablamos de cultura literaria pensando en acercarnos a la escritura de ficción que nos dice algo sobre quiénes somos, y cómo es la realidad, estas producciones si se quiere disímiles e incatalogables son el principio de nuestra identidad literaria y guardan tesoros argumentativos y de lenguaje de excepcional profundidad y belleza. Su destierro de nuestra cultura literaria no nos ha hecho bien, y su rescate sería un decidido avance hacia una mejor relación con el ser que supera todas las formulaciones y encasillamientos y se sitúa en el más acá y el más allá de estos límites artificiales.

I.¿Cuál cultura? ¿Cuál literatura?

Pretender trazar un panorama de lo que ha sido y es nuestra relación como sociedad con la literatura sería deshonesto por excesivo y arrogante. Lo primero, entonces, es trazar límites sensatos a esta indagación que quisiera vincular las relaciones de los venezolanos con la cultura literaria. Esto obliga a añadir una pregunta más a las que abren este escrito: ¿cuáles venezolanos?

Empecemos por ellos. ¿Quiénes leen en Venezuela?¿qué alcance y dimensión tiene nuestro gusto por la lectura? Parece que poco. Muy poco. En términos cuantitativos, en el 2007 , Adriano González León , en una entrevista publicada en El Universal, declaraba que “ El venezolano lo único que lee es la Gaceta Hípica”. La queja porque en Venezuela no se lee es antigua y casi aburrida. Se lee poco, se lee mal, y cuando se lee bien en cantidad y calidad, se hace en cenáculos que no dan cuenta de un país que lee, sino de grupos que leen, al parecer, más guiados por simpatías, afinidades ideológicas, modas o cualquier clase de criterio personalista, que por una inclinación descubridora o siquiera indagadora de la realidad , hecha con rigor metodológico y enfoque significativo.

Desde la perspectiva de una profesora de lenguaje y literatura, la respuesta a la primera pregunta es frustrante. Los alumnos que ingresan en la Universidad traen un bagaje que más bien es una maleta vacía…, si hay maleta. Casi no han leído nada y lo que han leído les parece detestable, por lo que es difícil seducirlos para el placer de leer y tenemos que remontar una cuesta infame que apenas logra que bajen la guardia y se rindan, al menos, a lo que les sugerimos de forma casi suplicante.

No se puede hablar de “cultura” si ésta no abarca amplios modelos de comportamiento. No es cultura lo que no incluye a la generalidad, sino a la excepción. No es cultura lo que no arropa una relación de la sociedad con un elemento concreto. Así que casi podríamos hablar de nuestra “in-cultura” literaria, pero se nos hace tan desesperado y casi apocalíptico que preferimos dejarlo en esta nota aclaratoria, cuyo corolario descarnado es la frase de González León, (y que sirva de homenaje póstumo).

Así hemos matado dos pájaros de un tiro: cultura y lectores. Saltemos a ¿cuál literatura? A la aseveración de que se lee poco y mal, hay que sumarle que se lee lo que se impone desde algún centro emisor que decide quién vale y quién no de acuerdo a parámetros que tienen más que ver con las coyunturas emocionales, afectivas y/ o políticas (perdón por la redundancia) , que con el análisis serio y fundado de la producción literaria. Démosle un repaso a la historia de los programas de literatura de nuestro bachillerato y la evidencia nos desmoronará. Preguntemos al azar qué se conoce de literatura venezolana y encontraremos lo mismo de siempre pero menos claro, menos afianzado, y menos leído de primera mano. Veamos las promociones de lo que se edita “al giorno” y aparecen nombres nuevos que, efímeros como cometas, pasan por nuestro firmamento literario sin dejar huella. Los nuevos nombres son todavía más oscuros que la tradición,…que ya es decir.

No están todos los que son, ni son todos los que están, es una frase trillada, pero en ningún ámbito es tan perfectamente definitoria de nuestra cultura como en el caso literario. Acudamos a un clásico: Manuel Vicente Romerogarcía, quien en 1896 nos legó aquello de “Venezuela es el país de las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas”. Quizás una revisión de nuestra cultura literaria podría iniciarse por dejar tranquilas a las nulidades engreídas que ya han disfrutado de mucho más que su cuarto de hora de gloria, y darle su oportunidad a los que no les ha llegado oficialmente el papel protagónico que merecen.

Debemos hacer dos aclaratorias. Nuestra perspectiva sobre este tema se construye a partir de nuestra experiencia profesional. Ser profesora crea una buena base para comentar acerca del conjunto de relaciones amistosas -o no- que establecemos con la literatura nacional desde el sujeto que lee. No desde la intelectualidad que lee. No desde la crítica que juzga lo que es leíble o no leíble, y que opera en un circuito mínimo del cual prescinde el sujeto que debería leer y no lee.

La segunda. Vamos a hablar sólo de narrativa. El cuento y la novela son los protagonistas de la cultura literaria. Poesía y ensayo son todavía más extraños a nuestra cultura (aunque parezca desmentirlo el hecho de que entre amigos y en ciertas relaciones haya privado en cierta época el apelativo de “poeta”). Si leer cuesta, al menos la narrativa apela a la estructura curiosa de la mente que quiere siempre saber qué pasa o qué va a pasar. Ese terreno del suspenso y el asomo a otra vida, siempre más interesante que la nuestra, es del dominio de la historia de ficción, como bien sabía Scherezade. Y nuestra cultura sí que está ligada a la intriga y a los cuentos . ¡Cómo nos gustan los cuentos! Sin embargo, el ensayo histórico, el análisis de la realidad política propia o ajena, ha ido incrementando su posición entre las preferencias de los lectores, y hoy en día es posible que sea el género que más se lee. Probablemente porque la realidad contante y sonante se ha hecho tan incomprensible que necesitamos un manual para entender qué pasa aquí y fuera de aquí.

Dividimos nuestro escrito por épocas y nos centramos en autores y libros que son para nosotros emblema de nuestra cultura literaria, por estar -o no estar-entre las luminarias. Como la extensión del artículo es agradecidamente breve, hubo que elegir. Así que nos sumamos a las carencias, omisiones y errores de todo lo que se ha hecho y se seguirá haciendo sobre este tema.